ガスの博物館(2)カテゴリ:博物館 地域:関東 |

その1の続き

ガス式のかまど。

形は違うが、今でも大量に炊く用に存在する。

電気釜よりも直火釜炊のほうが美味しいイメージ。

ガスバーナー

理科の実験で使われるやつ。

上と下のダイヤルでガスと空気を調節し、火力を調節する。

理科室にあるやつは上下のダイヤルがくっついてしまい、大変だった思い出がある。

ガス式のアイロン。

大正時代にアイロンっていう概念があったのがびっくり。

ガスホースが邪魔そう。

ガス式の火鉢

下にガスホースの連結口があり、上にコンロがある。

ハイテクなんだろうけど、なんだか風情がないなぁ。

ストーブと兼用のコンロ

熱源を一体化させるという発想としてはいいんだろうけど、普通逆だよね?

ストーブの上にコンロを置くかと思いきや、コンロの部分にストーブを置いてある。

ガス式の湯沸かし器。

家庭用のお風呂の普及に貢献した一品。

それまでは銭湯に行くのが普通だったが、昭和30年頃に家庭用のお風呂が普及した。

カニ型のガスストーブ。

熱を帯びるとカニの背中が赤くなるらしい。

かなりオシャレな発想だが、置き場所取りそう(笑)

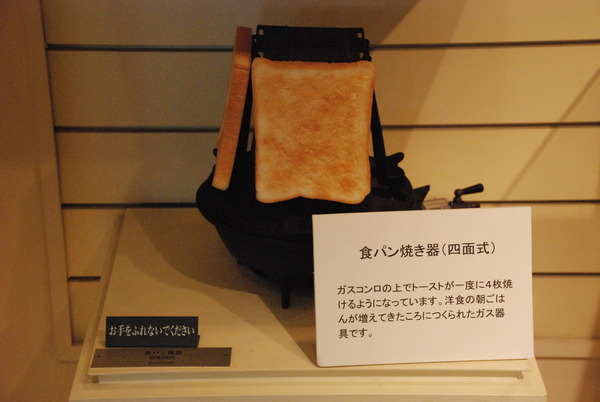

四面式の食パン焼き器。

食パンを焼くためだけにわざわざ・・・とも考えてしまうが、そういう時代だったのだろう。

確かに4枚まとめて焼けるのは大家族にはオススメだ。

ガス式の湯沸かし器。

上部のポットが取り外せるようになっている。

今の電気ポッドと全く同じ仕組み。

珍しい足湯器。

残念ながら使い方は紹介されていなかったが、

わざわざ足湯をするためだけの機械なら普通にお湯を沸かせばいいじゃんと思ってしまう。

だが、この機械は熱が逃げないようにとか、いろいろ工夫がされていたのだろう。

ゆで卵器

これも足湯器と同様。普通にお湯を沸かせば別にわざわざ・・・(笑)

まぁ、今では全く見かけない理由もその辺にあるのだろう。

陶製の七輪。

戦争で使う兵器のための金属が不足したため、

1943年に金属回収令が発令され、やかんやアイロンなど、鉄の代わりに陶器が使われた時代があった。

割れやすく、非常に使いづらかったらしい。

ガス式の冷蔵庫。

冷蔵庫とはアンモニアの気化熱を利用し、冷却を行う仕組みだが、

気化したアンモニア水溶液を再び水とアンモニアに分離するためにガスの熱を使用していた。

もちろん、電源は別に必要としていただろう。

昔のガス式給湯器。

一般家庭よりも団地についているイメージがある。

うちのボロアパートにもあるけど、お湯の温度を上げると水勢が一気に下がって困る。

このあたりは昭和中期~後期のコーナー。

ギリギリ見たことがあるようなものも数多くある。

ガス式のオーブンとストーブ。

今やガスのオーブンなんてコンロと一体になっているものくらいしか見ない。

その3へ続く

Tweet